Narasi Sebuah Perjuangan

- 19 mins

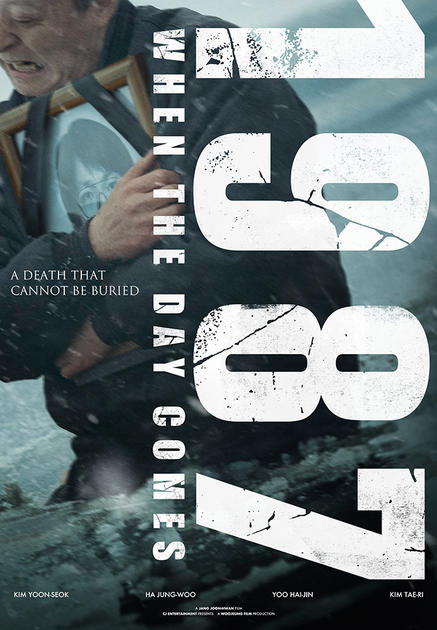

Judul : 1987, When the Day Comes

Sutradara : Joon-hwan Jang

Tanggal Rilis : 12 Januari 2018

Durasi : 129 menit

Genre : Drama

Pemeran : Yun-seok Kim, Jung-woo Ha, Hae-jin Yoo

…

Cukup banyak yang memuji dan bahkan berkaca dari perkembangan ekonomi dan budaya di Korea Selatan saat ini. Berbagai komoditas, dari gadget, film, hingga musik dari negara tersebut termasuk dalam konsumsi utama masyarakat Indonesia, padahal, jika dilihat dari umurnya, sesungguhnya mereka tidaklah jauh berbeda dibanding Indonesia, mengingat Korea Selatan secara resmi merdeka pada tahun 1948. Tidakkah kemudian kita sempat mencoba bertanya, apa yang membuat Korea Selatan menjadi seperti sekarang ini? Mungkin faktornya banyak, namun hal yang pasti adalah rantai sejarah dalam dinamika pemerintahan Korea Selatan memiliki andil penting dalam majunya Korea Selatan. Salah satu dari dinamika tersebut, dicoba dibungkus dalam bentuk produk layar lebar oleh Joon Hwan Jang melalui film “1987: When the Day Comes.”

Judul film ini sebenarnya tidaklah menarik sama sekali bagi mereka yang tidak mengerti dengan sejarah Korea. Padahal, tahun 1987 merupakan tahun yang sangat penting dalam sejarah Korea Selatan, mengingat pada tahun itu terjadi reformasi besar-besaran melalui apa yang dikenal dengan June Struggle atau June Democratic Movement. Tahun 1987 bisa dibilang merupakan tahun 1998-nya Indonesia versi Korea Selatan, dimana terjadi demonstrasi massif yang meruntuhkan rezim otoritarian yang sejak 1948 menjangkit pemerintahan Korea Selatan. Ketika saya pertama kali diajak oleh seorang kawan untuk menonton ini pun, saya tidak merasakan ketertarikan apa-apa darinya. Setelah mencoba membaca sinobsis dan mempelajari sedikit sejarah Korea Selatan, barulah kemudian film ini menjadi pantas untuk ditonton di bioskop, dan syukurnya, saya sama sekali tidak rugi atas narasi epik yang berhasil disajikan Joon Hwan Jang dalam memperlihatkan gejolak politik di Korea Selatan sebelum terjadinya June Struggle pada 1987. Tentu saja perasaan saya tidak salah, karena film ini mendapat rating 8.3 pada IMDB dan 83% tomatometer dengan 100% audience score pada Rotten Tomatoes.

Ketegangan yang tak pernah Usai

Film ini dibuka dengan suatu adegan misterius, tegang, dan menekan, yang menancapkan satu tanda tanya dini pada penonton sebagai pengantar ke keseluruhan narasi film. “Apa yang terjadi?” Satu tanya itu berkecamuk dalam pikiran dan mengocok rasa penasaran, dengan sedikit pemanis ketegangan. Adegan pembuka ini memperlihatkan seorang dokter yang tengah dalam perjalanan ambulans karena diminta memeriksa seseorang yang sesungguhnya telah tewas. Seseorang inilah, yang kemudian dikenal sebagai Park Yong-chul (박종철, beberapa sumber menuliskan transliterasinya sebagai Bak Jeong Cheol), seorang mahasiswa linguistik Universitas Nasional Seoul, yang menjadi simbol utama narasi sepanjang film.

Kematian Park Yong-Chul, yang sesungguhnya disebabkan oleh siksaan pada saat investigasi oleh Anti-Communist Investigations Bureau (ACIB) pada 14 Januari 1987, kemudian berusaha ditutupi oleh ACIB sendiri. Beberapa usaha penutupan ini seperti mencerminkan betapa kotornya pemerintahan otritarian pada saat itu, dimulai dari usaha ACIB untuk meminta jaksa ‘keren’ Choi Hwan untuk menandatangani surat izin kremasi jenazah Park Yong-Chul, konferensi pers yang memutarbalikkan fakta, sogokan terhadap dokter pemeriksa jenazah Park Yong-Chul, hingga pengawalan ketat keluarga Park Yong-Chul agar tidak membocorkan sedikitpun informasi pada publik.

Apa yang terjadi setelah kematian Park Yong-Chul di awal ini berasa seperti terkejar oleh waktu, karena semua terjadi begitu cepat. Selain karena suasana film ini telah dibuat tegang dari awal, melalui screenplay yang mudah berganti sudut dan didominasi oleh close-up dan pengambilan jarak dekat, musik yang menekan, ekspresi para aktor yang begitu terserap oleh emosi, pengaturan latar yang dibuat sedemikian rupa sehingga mengamplifikasi efek gloomy dan suspense. Hal ini ditambah dengan keterangan waktu yang selalu diberikan setiap kali berganti adegan, memberi kesan bahwa mereka semua saling berlomba terhadap waktu.

Ketegangan yang muncul sejak awal film ini pun diperdalam oleh tangisan menyayat hati para keluarga Park Yong Chul yang begitu histeris ketika mengetahui Park meninggal tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Paman Park pun tak bisa menahan air matanya ketika menjadi saksi proses otopsi terhadap jenazah Park dan melihat begitu banyak luka memar dan bekas siksaan di sekujur tubuh Park. Puncak dari rangkaian sayatan di hati ini adalah ketika abu kremasi Park ditebar di sungai. Karena salju mulai turun, abu kremasi tersebut tidak hanyut bersama air, namun justru terkumpul dan tersangkut di gumpalan es. Ayah Park menjerit keras saat itu, menciptakan suasana melodramatik, hening, dan puitis hingga begitu sulit diungkapkan oleh kata-kata. Satu kalimat dari Ayah Park sudah cukup untuk membungkam semua ekspresi, “There’s nothing I can say to you…”

Ketegangan lainnya dimunculkan dari opresi yang diberikan pemerintah maupun ACIB kepada siapapun yang mereka anggap musuh. Agen ACIB seakan-akan ada dimana-mana, sehingga kebenaran yang terungkap sedikit saja akan terdeteksi dan langsung dibungkam dengan berbagai cara, termasuk penyiksaan. Sutradara Joon tidak segan-segan memperlihatkan kejamnya proses penyiksaan ini, apalagi dari awal para penyiksanya telah diberi cap dan kesan sebagai orang yang tidak berperikemanusiaan. Pembungkaman terhadap kebenaran memang hal yang paling klasik namun krusial dalam pemerintahan otoriter. Ketika dua penyidik ACIB tertuduh atas pembunuhan Park pun, pihak ACIB sampai menjadikan keluarga penyidik tersebut sebagai bahan ancaman agar mereka tidak membeberkan rahasia apapun.

Hingga akhir dari film pun, ketegangan ini tidak hilang, terutama ketika pada bagian akhir, terjadi pengejaran Kim Yong Nam sebagai seorang tokoh oposisi pemerintah yang menjadi buron. Adegan dimana Kim hampir tertangkap namun selamat dalam hitungan detik menjadi momen yang sangat memacu jantung. Berbagai adegan yang serba cepat juga membuat kita sebagai penonton tidak boleh hilang konsentrasi ketika menonton 1987. Jika tidak, pada suatu titik kita akan terbawa kebingungan. Tidak ada adegan yang berlebih sedikit pun, semua adalah bagian dari narasi besar reformasi 1987.

Rantai Kejadian

Narasi awal dari film ini terfokus pada jaksa Choi dan usahanya untuk berpihak pada kebenaran. Hal ini memberi kesan seakan ia lah protagonis utama dari film 1987, melawan tokoh antagonis Park Cheo Won (Direktur ACIB). Secara pribadi pun, saya melihat sosok Choi di sini cukup karismatik, bukan dalam hal kewibawaan, tapi dalam karakter keras kepalanya yang secara percaya diri dan santai menentang ACIB. Akan tetapi, tentu konsep protagonist-antagonis terlalu sederhana untuk sebuah film sejarah seperti ini. Hal ini dibuktikan dengan pergantian fokus tokoh beberapa kali untuk memperlihatkan sub-narasi yang berbeda dalam sebuah kejadian sejarah. Setelah terkonsentrasi pada jaksa Choi di seperempat awal film, sekitar seperempat bagian berikutnya fokus cerita berpindah kepada seorang wartawan, Yoon Sang-Sam, yang bertekad untuk berusaha mencari kebenaran dari kematian Park Yong-Chul. Pergantian kecil ini sesungguhnya tidak terlalu membingungkan, karena mereka masih terkait dalam satu benang merah, yakni kematian Park Yong-Chul. Kedua protagonis ini bertemu pada satu adegan dimana jaksa Choi secara tidak langsung memberikan dokumen-dokumen terkait kematian Park Yong-Chul untuk ditulis di berita.

Narasi besar film 1987 jika dilihat sebenarnya terbagi menjadi dua narasi kecil terpisah. Kisah kematian Park Yong Chul hanyalah satu narasi awal yang kemudian segera berganti di tengah-tengah film. Transisi antar narasi ini agak mendadak sehingga cukup membuat disorientasi pada awalnya, meski kemudian perlahan semakin jelas seiring film berjalan. Narasi kedua ini menceritakan bagaimana seorang sipir penjara, Han Byung-Yong, menjadi pengantar pesan dari seorang narapidana yang juga aktivis pro-demokrasi, kepada Kim Yong Nam. Dalam pergantian ini, kisah yang disajikan murni berbeda dengan narasi awal film, dengan protagonis dan juga latar serta suasana yang berbeda pula. Hal ini membuat konsep adanya protagonis utama pun lenyap dan menjadikan semua tokoh di dalam film ini merupakan tokoh utama yang berperan untuk melawan satu antagonis, yakni penindasan itu sendiri, yang dalam film ini diwakili oleh Direktur Park dan Presiden Chun. Jelas memang kemudian bahwa inti pesan dari film ini adalah cerita bagaimana rakyat Korea Selatan bangkit melawan rezim yang diinisiasi oleh kematian Park Yong Chul dan berujung pada June Struggle. Hal yang kemudian saya simpulkan sendiri adalah bahwa Park Yong Chul lah yang menjadi protagonis utama, karena semua kisah yang terjadi pada film 1987 disebabkan olehnya dan untuknya.

Menariknya dari narasi kedua ini adalah, adanya romansa yang ditampilkan di tengah-tengah ketegangan. Karena cukup berbahaya bagi Han, ia meminta keponakannya, Yeon-Hee, untuk memberikan pesan kepada Kim Yong Sam. Dari sinilah kemudian fokus protagonis bergeser ke Yeon-Hee dan masuk lah bumbu-bumbu romansa itu. Tidak masalah sebenarnya, hanya saja bagi saya agak sedikit terasa aneh dan film jadi terasa tidak konsisten dengan ketegangan yang disajikannya sejak awal. Hanya saja, jika dilihat dari keseluruhan narasi 1987, adanya romansa ini cukup penting sebagai gerbang untuk menceritakan sosok Lee Han-Yeol, aktivis yang menjadi simbol kedua pergerakan rakyat Korea Selatan pada reformasi 1987. Mengenai Yeon-Hee sendiri, ia juga merepresentasikan bagaimana ketakutan dan tekanan yang dirasakan rakyat biasa dalam pemerintahan yang otoriter. Yeon-Hee dijebak dalam simalakama ketika paman dan kekasihnya sendiri merupakan aktivis oposisi pemerintah, sedangkan ia sendiri takut untuk berbuat apa-apa.

Jika kita tarik kembali sudut pandang ke keseluruhan film, benang merah yang terlihat adalah kejadian-kejadian yang memicu kemarahan rakyat Korea Selatan untuk melakukan reformasi pada June Struggle. Kejadian pertama dan utama adalah usaha-usaha pemerintah untuk menekan oposisi baik dengan doktrin anti-komunisme, ‘pembersihan’ tokoh dan aktivis, maupun dengan konvrontasi dan kekerasan langsung terhadap demonstrasi. Kejadian pertama ini menghasilkan kejadian kedua, yakni kematian Park-Yong Chul, yang secara perlahan memantik ekskalasi isu buruknya pemerintahan Presiden Chun. Kejadian ketiga, sebagai bentuk hasil dari kejadian pertama, adalah ditundanya pemilihan langsung dan diperpanjangnya kekuasaan Presiden Chun. Kejadian ketiga ini, ditambah pantikan dari kejadian kedua, yang jelas membakar semangat rakyat untuk melawan, menghasilkan perlawanan yang semakin intens kepada pemerintah. Terakhir, semua itu berujung pada kejadian keempat, yakni terluka parahnya Lee Han Yeol saat demonstrasi hingga kemudian semakin memperbesar api perlawanan hingga runtuhnya kekuasaan Presiden Chun. Joo-Hwan Cang sudah cukup bagus menciptakan alur untuk menjembatani semua kejadian itu, meskipun masih terasa kurang mengalir dan patah. Akan tetapi, hal itu bisa saya bilang wajar,mengingat kejadian sejarah sesungguhnya tidak bisa diungkapkan dalam satu narasi tunggal. Sejarah adalah kumpulan dari narasi-narasi yang saling terkait dan mempengaruhi.

Meninjau Sejarah

Sayang sebenarnya, jika kita hanya mengetahui Korea Selatan dari serial drama atau musik popnya saja. Korea Selatan termasuk negara yang sejarahnya cukup unik untuk dipelajari. Maka dari itu, alangkah lebih baik resensi ini memberi narasi sejarah singkat yang melatarbelakangi kejadian di film 1987. Paling tidak, apabila ada yang belum menonton dan berniat untuk menonton, dengan mengetahui latar belakang sejarah kita tidak akan buta dan kebingungan ketika menikmati film ini.

Pemerintahan Korea Selatan sangatlah dinamis sejak negara itu pertama kali terbentuk pada 1948 hingga terjadinya reformasi 1987. Korea Selatan yang kita ketahui saat ini, sebenarnya disebut sebagai Republik Keenam, setelah enam kali terjadi pergantian pemerintahan melalui 2 kudeta dan 2 reformasi massa. Selama hampir 40 tahun itu, perjuangan atas demokrasi di Korea Selatan telah memakan banyak korban, terutama karena setiap kali penguasa berganti, ia akan melakukan “pembersihan” atas semua oposisi. Ini tentu bukanlah hal yang terasa asing di Indonesia, karena sudah menjadi rahasia umum (meski masih seakan ditutup-tutupi) bahwa jutaan masyarakat yang diduga berafiliasi dengan PKI dibantai ketika masa naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan.

Dimulai dari kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke-II, Korea, yang sejak 1905 dikuasai oleh Jepang, selayaknya semua daerah jajahan kubu Poros, mulai ‘dibagi-bagi’ kepada pemenang perang untuk diurus sementara sebagai fase transisi. Seperti apa yang terjadi di Jerman, Korea mengalami pembelahan atas dua negara pemenang perang yang ironinya berbeda Ideologi, USSR (Union of Soviet Socialist Republics) dan USA (United States of America). Korea Utara dikontrol oleh USSR dan Korea Selatan oleh USA. Pada 3 tahun pertama sejak 1945, Korea Selatan secara administratif diurus oleh USA, sebagai masa peralihan selagi proses pembentukan dan stabilisasi pemerintahan yang mandiri. Difasilitasi oleh UN, Korea Selatan memproklamirkan pembentukannya pada 15 Agustus 1948.

Setelah de jure merdeka, jatuh-bangun penguasa dan pergantian konstitusi kemudian terjadi berkali-kali di Korea Selatan, bahkan dimulai sejak negara itu terbentuk. Ketika terbentuk pada 1948, Korea Selatan menganut sistem presidensial dengan masa jabatan 4 tahun dan dipimpin oleh Syngman Rhee yang terpilih ketika masa transisi. Pada masa Rhee, ketegangan perang dingin masih terasa, sehingga slogan anti-komunisme sangat menjadi primadona kala itu. Terlebih lagi, pada 1950, Korea Utara melakukan invansi dan menciptakan apa yang dikenal dengan Perang Korea selama 3 tahun. Dalam krisis perang, pada 1952, Rhee terpilih lagi untuk periode kedua. Seperti halnya penguasa yang rentan haus akan kekuasaan, Rhee merancang amandemen pada konstitusi untuk menghilangkan batasan periode kekuasaan. Hal ini berhasil dan membuat Rhee terpilih kembali untuk ketiga kalinya pada 1956. Dengan kekuasaan yang cukup lama seperti itu, menyingkirkan oposisi bukanlah hal yang sulit, sehingga sangat mudah ditebak kemudian bahwa Rhee terpilih kembali pada 1960. Jika sudah seperti itu, maka hanya kekuatan massa yang bisa menyingkirkannya dan itu terjadi pada kejadian yang dikenal sebagai Revolusi April. Pada 25 April 1950, Rhee pun mundur dari jabatannya.

Masa kekuasaan Rhee dikenal sebagai fase Republik Pertama Korea Selatan dan mundurnya Rhee menandai mulainya Republik Kedua yang memakai sistem parlementer. Yun Bu Seon terpilih sebagai presiden dengan Chang Myon sebagai perdana menteri pada Agustus 1950. Pada masa ini, aktivitas politik dibiarkan sebebas-bebasnya sebagai simbol penegakan demokrasi setelah dikuasi Rhee, sehingga berbagai organisasi dan serikat terbentuk secara meluas. Tercatat bahkan terjadi 2000 demonstrasi selama 8 bulan Republik Kedua berjalan. Demokrasi terlalu bebas ini mengakibatkan lemahnya kontrol pemerintah sehingga Republik Kedua tidak berlangsung lama. Pada 16 Mei 1961, terjadi kudeta oleh Park Chung-hee dan dimulailah fase Republik Ketiga.

Setelah masa transisi di bawah kuasa militer selama 2 tahun, Park resmi menjabat sebagai presiden Korea Selatan pada 1963. Seperti halnya Rhee, Park berhasil menyingkirkan oposisinya hingga terpilih kedua kalinya pada 1967. Mencoba melewati batasan 2 periode, referendum nasional diadakan dan membolehkan Park untuk kembali menjabat untuk periode ketiga. Mencoba menyiasati untuk pemilihan berikutnya, Park melalui darurat militer mengganti konstitusi menjadi apa yang dikenal sebagai konstitusi Yushin. Korea Selatan pun memasuki fase Republik Keempat (era Yushin) dengan Park masih sebagai penguasa.

Singkat cerita, begitu banyak pergolakan politik yang terjadi, diikuti semakin kuatnya perlawanan oposisi dan semakin banyaknya protes rakyat, rezim Park berakhir dengan terbunuhnya ia oleh pemimpin KCIA (Korean Central Intelligence Agency), Kim Jae-gyu, pada 26 Oktober 1979. Tampuk kekuasaan dipegang sementara oleh perdana menteri Choi Kyu-hah, yang sangat kurang beruntung karena hanya dalam waktu singkat dikudeta oleh Chun Doo-hwan pada 12 Desember 1979. Semakin seringnya perebutan dan monopoli kekuasaan terjadi membuat berbagai protes terjadi di seluruh Korea Selatan. Chun Doo Hwan pun mengumumkan darurat militer pada 17 Mei 1980 dan seluruh tokoh oposisi ditangkap. Korea Selatan memulai fase Republik kelima, fase latar waktu terjadinya film 1987. Efektif sejak Agustus 1980, Chun naik tahta dengan konstitusi baru yang mengekstensi durasi satu periode menjadi 7 tahun. Chun Doo-Hwan ini lah yang muncul di film 1987 sebagai presiden yang sangat tidak dipercaya rakyatnya karena tidak mengadakan pemilihan umum setelah 7 tahun berkuasa. Ketidakpercayaan rakyat kepada Chun sebenarnya telah terjadi sejak awal, sehingga protes sudah terjadi dimana-mana. Pada pertengahan fase Republik Kelima, terjadi unjuk rasa besar-besaran yang dikenal dengan peristiwa Pembantaian Gwangju, dimana ratusan (ada yang bilang 2.000) rakyat sipil terbunuh. Dalam film 1987, dokumentasi peristiwa Gwangju ini ditonton oleh Yeon-Hee dengan motif ingin mendekati Lee Han-Yeol.

Kembali dalam Perenungan

Tentu apa yang dijelaskan di atas hanyalah simplifikasi dari rangkaian peristiwa sejarah yang sesungguhnya. Gejolak politik tidak pernah berhenti di Korea Selatan hingga 1987. Bisa dibayangkan bagaimana psikologi rakyat Korea Selatan pada setting terjdainya film 1987, di ujung masa Republik Kelima. Para penguasa seenak jidat memperebutkan pemerintahan dalam permainan mereka sendiri. Rakyat Korea Selatan telah begitu jenuh dengan kelakuan elitis sehingga kondisi masyarakat pada tahun 1987 ibarat tumpahan minyak yang sudah siap dibakar. Tentu saja, kondisi seperti ini membuat percikan sekecil mungkin, sedikit saja, seperti kematian seorang mahasiswa, bisa menghasilkan kobaran api raksasa.

Itulah yang terjadi pada 1987. Seorang mahasiswa aktivis, presiden himpunan mahasiswa linguistik, Park Yong-chul, yang meninggal setelah disiksa oleh polisi hanya karena dianggap oposisi yang mengancam pemerintah, bisa membuat sebuah reaksi berantai yang memuncak pada reformasi Juni 1987. Seperti halnya film berbasis sejarah yang tidak murni dokumenter, tentu apa yang terjadi pada film 1987 karya Joon Hwan-jang ini tidaklah sepenuhnya fakta, terutama drama romansa Yeon-hee dan Lee Han-yeol yang disisipkan sebagai bumbu pemanis film. ACIB sendiri pun hanyalah karangan belaka, namun tentu tekanan dan penyiksaan terhadap oposisi merupakan fakta yang sungguh-sungguh terjadi. Eksistensi seorang tokoh oposisi Kim Yong Nam pun juga merupakan fakta. Ia naik menjadi presiden pada tahun 1993 sebagai presiden pertama dalam 30 tahun yang berasal dari kalangan sipil. Selain itu, kematian Park Yong-Chul adalah sungguh-sungguh bagian dari sejarah Korea Selatan, juga kematian Lee Han Yeol, yang pemakamannya dihadiri jutaan rakyat Korea Selatan. Foto bagaimana Lee Han Yeol terluka parah setelah kepalanya terkena peluru gas air mata juga telah menjadi foto bersejarah yang telah menjadi simbol pergerakan rakyat Korea Selatan untuk mencapai demokrasi seutuhnya.

Pakaian dan asesoris yang dipakai Lee Han Yeol pada saat ia terkena tembakan gas air mata, diabadikan di Lee Han Yeol Memorial Museum

Poster “Save Han-Yeol!” tergantung di Universitas Yonsei setiap Juni

Foto Park Yong Chol dibawa oleh protestan sebagai simbol perlawanan

Jika kita kembali pada pertanyaan, “apa yang membuat Korea Selatan menjadi seperti sekarang?”, maka narasi sejarah di atas bisa menjadi salah satu jawabannya, namun bukan satu-satunya jawaban. Analisis dari segi ekonomi dan budaya juga perlu dilihat karena kita belum melihat apa mungkin justru penguasa-penguasa awal Korea Selatan lah yang berkontribusi dalam meletakkan batu pijakan untuk memajukan perekonomian, seperti halnya Soeharto dengan konsep pembangunan besar-besarannya pada masa orde baru.

Ketika menonton film ini, saya pribadi justru seperti melihat apa yang terjadi di Indonesia pada masa orde baru. Setiap kejadian dalam film membawa refleksi tersendiri mengenai bagaimana opresi dan penindasan akan menimbulkan perlawanan tersendiri dalam titik jenuhnya, seberapa hebatnya kekuasaan tersebut. Bagaimana kematian satu orang bisa memantik api yang besar juga terjadi di Indonesia ketika tragedi Trisakti yang merenggut 4 orang mahasiswa. Rezim yang terlalu lama berkuasa pada akhirnya akan mengakibatkan kejenuhan tersendiri di masyarakat, apalagi ketika rezim itu memiliki banyak kekurangan dan kritik. Mosi tidak percaya, hasrat untuk meraih kebebasan, dan kejenuhan yang terakumulasi akan menjadi penggerak bawah sadar masyarakat yang siap menjadi sebuah aksi raksasa ketika ada pemantik yang tepat.

Tentu Korea Selatan dan Indonesia tidak bisa dikomparasi secara pararel begitu saja, karena faktor yang terlibat dalam suatu rangkaian peristiwa sejarah tidaklah linier, namun bagi saya, film 1987 dan sejarah Korea Selatan memberi cermin tersendiri untuk memahami bagaimana kuasa bisa dimanipulasi dan bagaimana kekuatan-kekuatan kecil rakyat bisa menjadi sebuah kekuatan besar jika disatukan. Apabila Songoku hanya menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan Iblis Buu, ia tidak akan pernah berhasil. Hanya dengan bola semangat yang mengumpulkan energi dari seluruh manusia lah ia bisa mengakumulasi kekuatan-kekuatan kecil menjadi kekuatan raksasa. Tentu saja, menggabungkan kekuatan kecil rakyat untuk bisa menegakkan penyelenggaraan negara yang adil dan demokratis bukanlah hal yang mudah. Seperti kata Zack Fair dalam Final Fantasy VII: Crisis Core, “boy oh boy, the price of freedom is steep.”

Demokrasi seperti merupakan jalan akhir dari sebuah narasi besar peradaban manusia. Ia seperti gelombang yang muncul secara natural dari hasrat manusia untuk bebas, dan gelombang ini terus bergulir hingga saat ini, ketika berbagai negara yang masih dalam kuasa rezim pun pelan-pelan beralih ke demokrasi. Tapi apakah demokrasi memang sebuah bentuk akhir yang ideal? Itu tergantung, saya rasa. Dinamika dunia masih penuh gejolak untuk menebak akhir dari sejarah, meski Francis Fukuyama sendiri telah mengatakan bahwa kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal adalah akhir dari sejarah. Namun, siapa yang tahu? Bangkitnya negara-negara yang masih cenderung otoritarian seperti China dan Korea Utara membangkitkan ketidakpastian di masa depan.

Selain itu, gelombang ketidakpercayaan atas modernisme yang bangkit memicu beragam fenomena anomali dalam dinamika dunia. Era informasi menciptakan ruang gelap di masa depan yang tidak pernah bisa kita terka dengan baik. Konsep penguasa dan penindasan di era ini pun sudah jauh bergeser. Lawan kita justru ada di dalam kita sendiri. Budaya konsumerisme, pasifitas informasi, apatisme politis, budaya reaksioner, dan berbagai hal lainnya sesungguhnya bagai musuh dalam selimut. Kita dikuasai oleh hasrat kita sendiri, yang tentu saja dimanipulasi oleh banyak faktor, termasuk promosi komoditas oleh korporasi itu sendiri. Jika sudah seperti itu, maka aksi massa tidak lagi bisa menjadi solusi final. Itulah pentingnya untuk tidak menutup mata terhadap politik dan ekonomi sehingga bisa kritis atas apapun yang kita lihat, meski itu hanya film seperti 1987.

Jika dilihat lagi, film memang adalah media kita belajar. Banyak yang bisa dicerna dalam sebuah film ketimbang daya hiburnya, apalagi untuk sebuah film sejarah seperti 1987. Mungkin kita perlu membuat hal serupa untuk menceriakan kejadian 1998, tentu saja dengan bumbu manis drama romansa yang bisa membuat sejarah menjadi hal yang menyenangkan. Namun, dengar-dengar film seperti itu sudah ada namun tidak cukup terkenal. Judulnya “Di Balik ‘98”. Well, jika sempat dan bagus, mungkin saya akan coba buat resensinya juga. Yang patut disayangkan adalah, sejarah Indonesia masih memiliki black box yang sampai sekarang terasa tabu untuk diungkit. Film yang dipakai (sampai sekarang) untuk mengenang black box itu justru film buatan rezim itu sendiri.

Akhir kata, jika berminat untuk menonton 1987, saat detik saya mempublikasikan tulisan ini, beberapa bioskop masih menayangkannya. Tetaplah kritis dalam melihat sejarah, film, dan dinamika dunia.

Salam Pembebasan!

(PHX)

Acara pemakaman Lee Han Yeol yang dihadiri jutaan penduduk Korea Selatan